INTERVIEW

誰も見たことのない風景を立ち上げる仕事。

世の中を変える作品の力を信じて

抽象的なイメージや言葉を汲み取り、見たことのない風景を現実世界に立ち上げるのが、現代アートチーム・目 [mé] で「インストーラー」の役割を担う増井宏文さんの仕事。

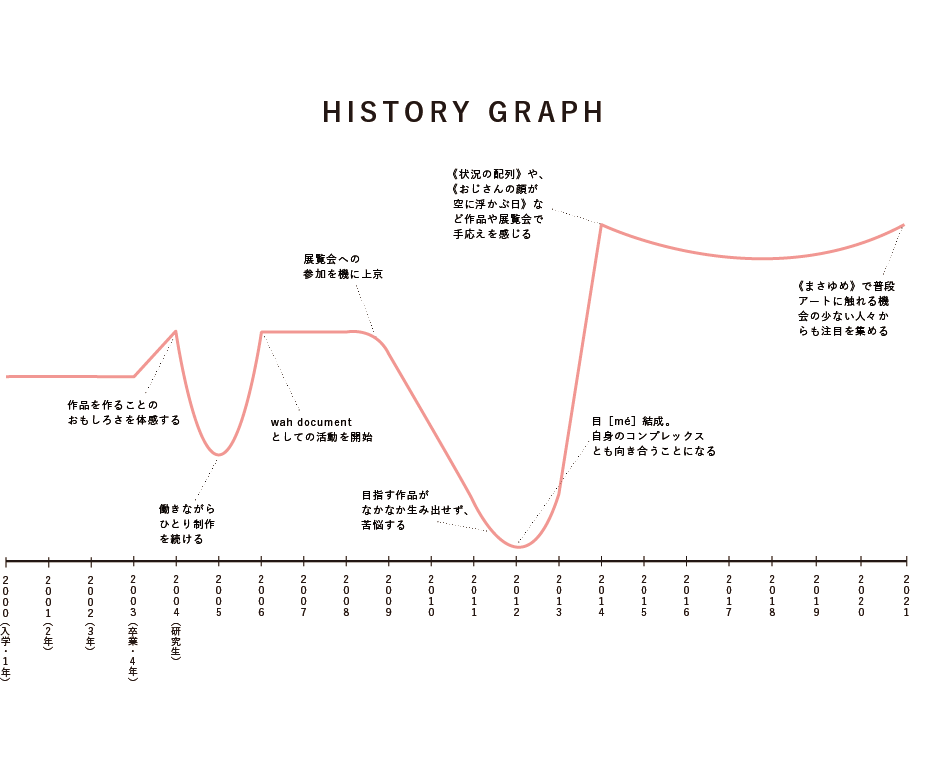

「瀬戸内国際芸術祭」や「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」などの国際展で勢力的に作品を発表するほか、「さいたま国際芸術祭2023」ディレクターに就任するなど、目 [mé] として多忙な日々をおくる増井さんですが、今日までの道のりは紆余曲折。

大学時代、そして卒業後のターニングポイントを振り返りながら、制作を続けられた背景に何があったのかを伺いました。

増井宏文さん

現代アートチーム・目 [mé] インストーラー

1980年滋賀県生まれ。2004年に映像クラス卒業後、研究生を経て創作活動を続ける。2006年に南川憲二氏とwah document(ワウドキュメント)として活動。2012年、荒神明香氏、南川憲二氏とともに現代アートチーム・目 [mé] を結成。

互いの能力を認め合うチームで

自分の仕事を全うする

2021年7月16日、東京・代々木に突然現れた大きな顔。「なんだこれは!?」と、SNSで多くの人が写真を投稿して話題となりました。これはアーティストの荒神(こうじん)明香さん、ディレクターの南川憲二さん、そしてインストーラーの増井宏文さんによる現代アートチーム・目 [mé] によるアートプロジェクト《まさゆめ》。東京都とアーツカウンシル東京(公益財団法人東京都歴史文化財団)による公募にエントリーし、2000件以上の応募から選出され、実現したプロジェクトです。

目 [mé]の特徴のひとつが、3人がそれぞれ異なる役割を担っているチームであること。プロジェクトの起点となるイメージやアイデアの種は荒神さんから発せられ、それを南川さんがコンセプトなどの肉付けを行いディレクションし、増井さんの役割はイメージをかたちにしていくことだと言います。一般的に、美術の世界で「インストーラー」とは「作品の展示設営をする人」という意味で使われますが、増井さんの肩書きである「インストーラー」は、従来の言葉の意味とは異なります。

[写真1枚目]巨大なおじさんの顔を宇都宮の空に浮かべたプロジェクト。目 [mé]《おじさんの顔が空に浮かぶ日》,

2013 -2014, 宇都宮美術館 館外プロジェクト(photo by 笹沼高夫)

[写真2枚目]国道沿いの旧店舗にあたかもそこに実在していかのようなコインランドリーを出現させた。目 [mé]《憶測の成立》, 2015, 越後妻有トリエンナーレ[写真3枚目]空き家を展示室へと改装した作品。2022年7月からは十和田市現代美術館のサテライト会場として活用されている。目 [mé]《space》, 2020, 十和田市現代美術館(photo by 小山田邦哉)

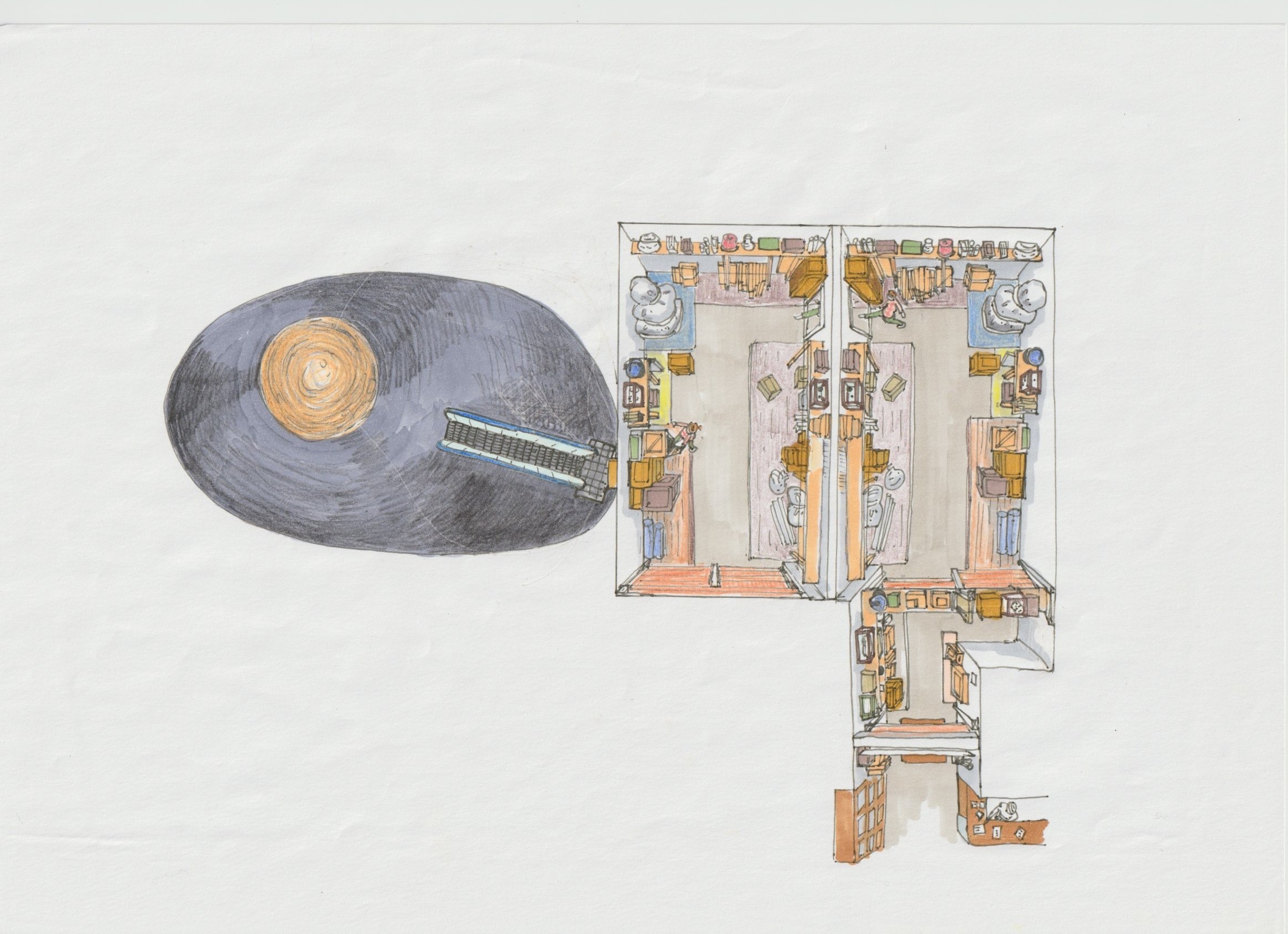

「アーティストとしての才能を持つ荒神と、ディレクションの才能を持つ南川と、イメージをかたちにする力や場をつくることが得意な僕とで、それぞれのクリエイティビティをいかしながら一緒にやってみようと南川が呼びかけて、そこから長い時間をかけて話し合い、目 [mé]はスタートしました。僕の仕事は、荒神と南川が考えたプランをドローイングやコンセプトが記された企画書などから読み解くところから始まります。企画書を見て『むちゃくちゃ面白いやん!』と思えば、どうやってつくろうかな? と考えますし、ピンと来るものがなければ2人に質問して、3人が『これは面白くなるかも』と納得できるまで話し合うこともあります。まだ見たことのない、抽象的なイメージやコンセプトを自分の中にインストールして、見えるかたちにしていく。そういった意味で『インストーラー』という言葉を使っています」

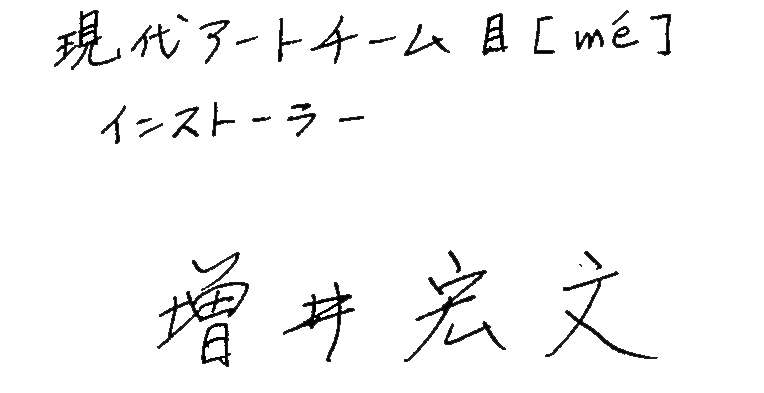

目[mé]《景体》, 2019, 森美術館「六本木クロッシング2019展:つないでみる」(photo by 木奥惠三)

さらりと仕事内容について語る増井さんですが、ドローイングや企画書の段階では、そのイメージは誰も見たことがないもの。スケール感、空間、形状、素材……etc, イメージを風景として立ち上がらせるには、あらゆることを具現化していかなければなりません。見たことがないものを、どうやって増井さんは制作しているのでしょうか?

荒神さんのドローイングをもとに景色を立ち上げた。

設営中、はたまたバックヤードのような左右対象の2つの部屋(写真3、4枚目)を進んでいくと、

その先にぼんやりとした光が……。

「抽象的なものをかたちにしたのは《状況の配列》がはじめてでした。暗闇の先に、視認できるかできないかくらいのぼんやりとした光がある作品。信頼できるスタッフと一緒に昼夜を問わずあの手この手で何度も調光を繰り返して、ようやく作品のイメージをかたちにすることができました。「あぁ、つくるってこういうことか」と実感できた作品です。長年やってきてわかったことは、最初に”つくること”を意識しながらドローイングやコンセプトを見ると上手くいかないので、”自分がつくること”を考えないようにして見るようにしています。《景体》のドローイングを見たときも『ただ波をつくるのではなく、遠くの深い海がそこにある、ということが重要なんだろうな』と理解して。荒神と南川が言っていることで、例えば、山をつくるときに小さな木々をつくっていけば山にはなるけれど、それはジオラマでしかなくて『遠くの山』にはならない。それと同じで、波にとらわれると砂浜に打ち寄せる波のような”嘘っぽい波”ができてしまって『これは違うよなぁ』と。そこでスタッフとフェリーに乗って海を見に行って『あ、あれだ!』って(笑)。遠くの海をイメージしながら、それを手元にもってくるように制作しました」

目 [mé]の作品はかなりスケールの大きなものが多く、制作は増井さんを中心に複数のスタッフとともに行うことが多いそう。制作スタッフとイメージを共有し、スケジュールやクオリティを管理するのも増井さんの仕事です。2012年に目 [mé]を結成してから現在までの制作メモが記されたノートには、設計図や素材のメモのほかに、円滑に制作を進めるための言葉も繰り返し書かれていました。

「特別教えてくれる人もいないし、自分のやり方が合っているかも不安だったし、どうやったらいいチームづくりができるのかを考えた時期もあって。よくスポーツの監督の書籍を読んだりもしました。制作スタッフといい関係性を築くことも、毎回つくったことがないものを制作することも、客観的な視点を持ちながらコツコツちょっとずつ進めるしかない。目の前に物質として存在するものが、作品になる瞬間があるんですけど、それをスタッフと一緒に共有できることが幸せですね」

いい作品をつくるために必要なことは

苦しくても、自分と向きあうこと

目 [mé]は「さいたま国際芸術祭2023」ディレクターにも就任し、約2年先までスケジュールはいっぱい。2012年の結成以来、作品を発表するごとに注目度が増している状況ですが、そこに至るまではひと筋縄ではなかったようです。増井さんは研究生を経て卒業後、働きながら個人で制作を続けていました。友人たちと京都にシェアアトリエを借り、年2〜3回のペースで作品を発表していたあるとき、その後活動をともにする南川さんと出会います。

「当時、『すごい作品をつくりたい』と意気込んではいたものの、それがどんなものかわからない状況でした。卒業して2年後の2006年、wah documentを複数人のメンバーですでに始めていた南川に出会い、その活動に加わりました。」

[写真2枚目]岐阜県大垣市で実施したwah31「照明器具を飛ばす」(2008年/協力:京都造形芸術大学 GALLERY RAKU)。

wah documentの活動内容は、日本各地へ赴き、そこで一般募集した参加者とその場で出し合ったアイデアを実現していくというもの。「今思えば、自分が感動できるものは何か? というのを探していたような気がします」と増井さんが振り返るように、たくさんのアイデアの中からただ純粋に「面白い」と感じたものを次々とかたちにしていきました。

[写真2枚目]2010年、埼玉県北本市で実施したwah47「家を持ち上げる」(主催:北本市/協力:キタミン・ラボ舍/協同制作:ORERA)。

[写真3枚目]2010〜2011年にかけて実施したwah55「ふねを作って無人島に行く!!」(主催:北本市/協力:北本団地自治会、千葉県富津「勘次郎丸」、戸田造船所、金谷アートプロジェクト、ひののんフィクションスタッフ、キタミン・ラボ舎)

京都を拠点に活動していた増井さんですが、wah documentとしてアーティスト・川俣正氏の東京都現代美術館での展覧会『通路』(2008年)への参加を機に上京を決意。

「東京都現代美術館で作品が展示できるなんて、この機会を逃したらこの先何十年、いや、もしかしたら一生ないかもしれないと思い京都での仕事も辞めて、カバン2つだけ持って上京しました。そのときはもう腹をくくって、食べていけるかどうかは考えずに『いい作品さえつくればなんとかなる』と。ただ……全然いい作品ができなくて、その後苦しむんですけど(笑)」

「いい作品をつくりたい」その一心で制作を続けるものの、納得いくものにたどり着かないジレンマは募る一方。そんなときに荒神さんとの出会いがあり、増井さんは改めて自身のクリエイティビティと向き合うことになります。

「なかなか納得いくような作品ができない状況で、僕は南川のクリエイティビティに対する嫉妬みたいなものも生まれていて、そんな時期に荒神に出会って『僕はもう7年くらい真剣にやってきたけど、アーティストとしての能力は荒神に負けてるよな』と認めざるを得なかった。7年かけていろいろと試してみたけど、僕には圧倒的に0を1にする能力が足りなかったんですよ。本当にいいもので勝負する世界では嘘が通用しません。雰囲気でつくったとしても、本質の部分は見透かされてしまう。自分にないものを受け入れて、他者が持つ能力を認めることも必要です。それは簡単なことではないし、当時はものすごく苦しかったですけど、クリエイティビティを分配しながらひとつのチームでやってみようと。結果、自分のコンプレックスを捨てられたことですごく仕事がしやすくなりましたし、それからは徐々にいい作品ができていったように思います」

つくりたい「何か」を

探し求めた4年間

そもそも、増井さんが成安造形大学に進学したのは「何をつくりたいかはわからないけれど、”つくりたい”という気持ちだけがあったから」と言います。

「高校3年のときに美大を目指している友達がいて『美大って何なん?』と聞いたら『芸術家になれるところ』って。え!? 芸術家ってなれるもんなん? と、ショックを受けました(笑)。芸術系の大学に進学しようと決めて、成安造形大学を選んだ理由はコンパクトで異なる専攻も近いところにあるので『この環境なら自分が何をつくりたくなってもできそうだな』と思ったからです。入学してからは、自分が何をつくりたいのかわからなくてエネルギーしかないから、山の中にステージをつくったり、グラウンドの端っこにバーをつくったり、屋上にペインティングしたり、いろいろ遊びました(笑)。当時は『遊び』というかたちだったけれど、”何かしよう”と模索していたんだと思います」

デザイン科映像クラス(現:情報デザイン領域 映像コース)に入学し、大学祭の実行委員会に参加したことで他領域にも友人ができた1年生の冬、増井さんは大学を辞めようと考えていました。

「『ここにいたらアーティストになれないんじゃないか、もっと厳しい環境に行かないといけないんじゃないか』と考えたんですよね。友達や家族にも相談して、大学を辞めて上京しようとしていたんですけど、あるときふと『今の環境でできないならダメだ』と思ったんです。要は、アーティストになれないのは環境のせいではなくて、自分がただやるべきことをやってないだけだなと気づいた。創作活動は誰かに求められて行うものではないので、やる理由はそんなになくて、辞める理由のほうがどんどん増えていくんですよ。でも、大切なのは自分で決めてやること。そのことに気づけたのは大きかったと思います」

まだ見ぬ「何か」を探していた4年間。増井さんがようやく作品をつくることの面白さを実感したのは研究生の修了制作でした。それは、「◎月◎日の◎時◎分に空にあげてください」と印字したヘリウムガス入りの風船を街中で配り、その時刻に高い丘から見るという作品。

wah53「風船を飛ばす」

(協力:成安造形大学、京都造形芸術大学、空の芸術祭実行委員会、横浜市文化観光局)。

「映像クラスだったことも影響していると思うんですけど、映画のワンシーンというか、風景やシチュエーションに興味を持っていて『景色のような作品がつくりたい』と制作したんですよね。風船を配っているときに、魚屋のおじさんが『もっと風船ちょうだい!』と声をかけてくれて、ほかの人に『これを浮かべたら空に絵ができるねん』って説明してくれたり。制作のプロセスを含めて『なんか面白いな』と。ただ、当時は創作活動で生活していけるとは思っていなくて、研究生が終わっても、何か別の仕事をしながら制作をしていくイメージしかなかったですね」

挑戦し続けるからこそ信じられる

作品が世界を変える力

個人での創作活動をスタートしてから18年あまり。制作のスタイルも、取り巻く環境も大きく変化しましたが、増井さんの根底にある衝動は大学入学前から変わりません。取材中も繰り返し発せられた言葉は「とにかく自分が”すごい”と思えるものが見たい、つくりたい」。それは目 [mé]のチームが挑戦し続けていることでもあります。

「副業を持ちながら創作活動を続けることは考えないようになりました。自分がやっていることは世の中に必要で、それだけを生業に生活することはできると思います。年間の事業計画を立てて、税金を払って、つくったことのないものの見積もりを作成したり……大変なことも正直多いです(笑)。でも、いい作品が世界を変えると、ずっと思っています」

そんな増井さんが、学生時代の自分へ贈るメッセージは……?

「僕は忘れっぽくて過去に執着がないタイプなので、自分が『これかな』と思うものがあれば、まずやってみるようにしてきました。『違うな』と思えば、また別の方法や機会を探せばいい。だから後悔とかもそんなにないのですが、1年〜2年生あたりの自分には『ダラダラすんなよ、一生懸命やれよ』と言いたいですね。もうちょっとできたんじゃないかなとは思います。今もそうですけど、結局はコツコツやるしかないですからね」

2023 03/15

.png)

.png)