INTERVIEW

“好きなもの”を手放さなかった結果

辿り着いた「漫画家」という職業

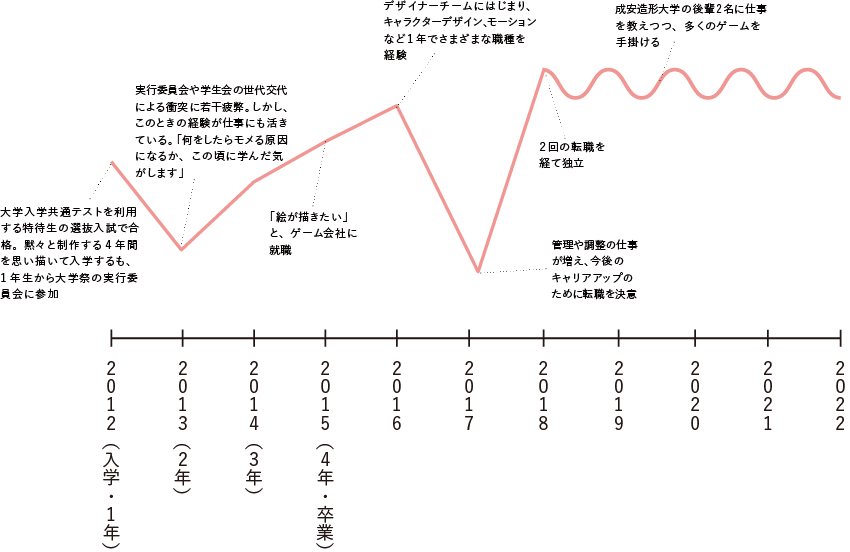

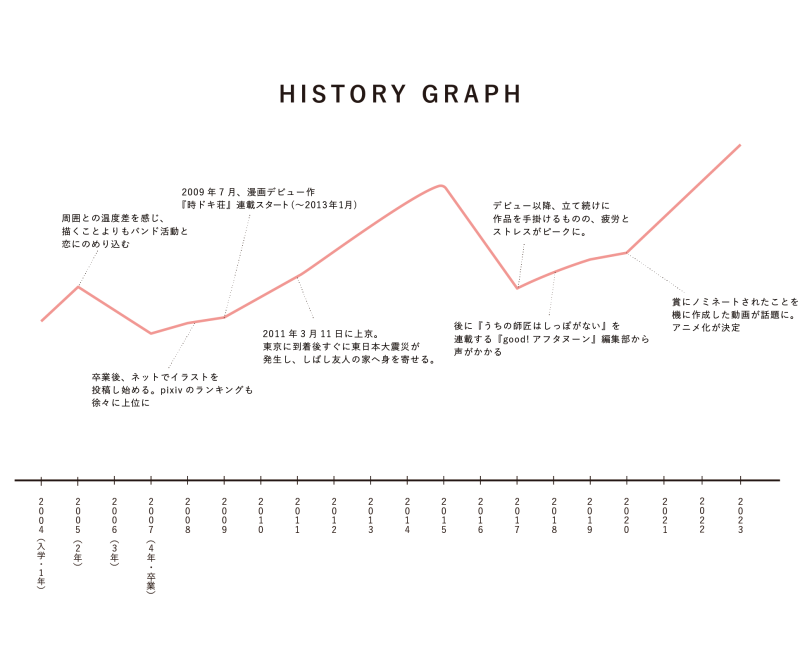

現在(2023年8月時点)『good!アフタヌーン』(講談社)にて漫画『うちの師匠はしっぽがない』を連載中のTNSK(ティーエヌエスケー)さん。同作コミックスは11巻まで刊行、アニメ化もされている人気作。

しかしながら、TNSKさんは大学時代洋画クラスに在籍。在学中は漫画家になろうとも、イラストレーターになろうとも全く考えていなかったそう。

「もっといい道があったかもしれないけど、失敗しないとわからなかった」と振り返る、TNSKさんの大学時代から現在を追いました。

TNSKさん

漫画家/イラストレーター

1984年大阪生まれ。2008年に洋画クラス卒業。2009年『時ドキ荘』(電撃コミックスEX)で漫画家デビュー。5作目となる『うちの師匠はしっぽがない』(『good!アフタヌーン』にて連載中)が「次にくるマンガ大賞2020」ノミネート、2022年にアニメ化。

興味を持ったら掘り下げる。

生粋の”オタク気質”ゆえの洋画専攻!?

大正時代の大阪を舞台に、上方落語を題材に繰り広げられる漫画『うちの師匠はしっぽがない』。2019年から『good!アフタヌーン』(講談社)で連載をスタートし、現在も続く長期連載作品となっています。2022年にはアニメ化もされた本作。上方落語家の桂米紫さんが本作を読んで「僕は泣きました。電車の中で。」とツイートし、漫画好きのみならず、落語ファンにも注目され、話題を呼んでいます。

大学時代から漫画を描きまくっていたのかと思いきや、TNSKさんが卒業したのは洋画クラス。油絵でキャラクターなどを描いていたわけでもなく、在学中は抽象画を描いていたそう。

「小学生から中学1年生くらいまでは、アニメやゲームの絵のようないわゆる”オタク絵”を描いていたんですけど、当時(90年代)はまだ”オタク”はちょっと異端扱いだったので、描くのをやめたんです。同じくらいの時期にギターを弾きはじめて高校生になり、いろんな海外のバンドを知るうちにCDジャケットのアートワークを『かっこいいな』と集めだして。そうすると、よく思い出せないんですけど、『アートっていいね』みたいな話をバンド仲間でもして、ベタですけどマネやモネ、ピカソを観に展覧会に行っていました。美大を目指したのは、当時観た映画の主人公が絵画修復師で、『かっこいいな』と思ったからです(笑)」

洋画クラスに入学したものの、半年ほどで周囲とのズレを感じはじめたTNSKさん。

「みんな本当に絵が上手で、今思えば逃げただけだと思うんですけどね。多分、油絵を描くことが好きじゃなくて、みんなみたいに、毎日朝から晩まで描く情熱がない。それで3年生くらいからバンド活動のほうに打ち込むようになりました。当時の思い出は遊んでいる記憶しかないのですが(笑)、家にいるよりも楽しかったので、毎日大学には行っていましたね」

原点に立ち戻り

人気絵師から漫画家デビューへ

卒業後は就職せず、友人に薦められて観たアニメ作品を機に自分が本当に好きだったものを思い出し、イラストをイラストコミュニケーションサービス「pixiv(ピクシブ)」に投稿し始めます。

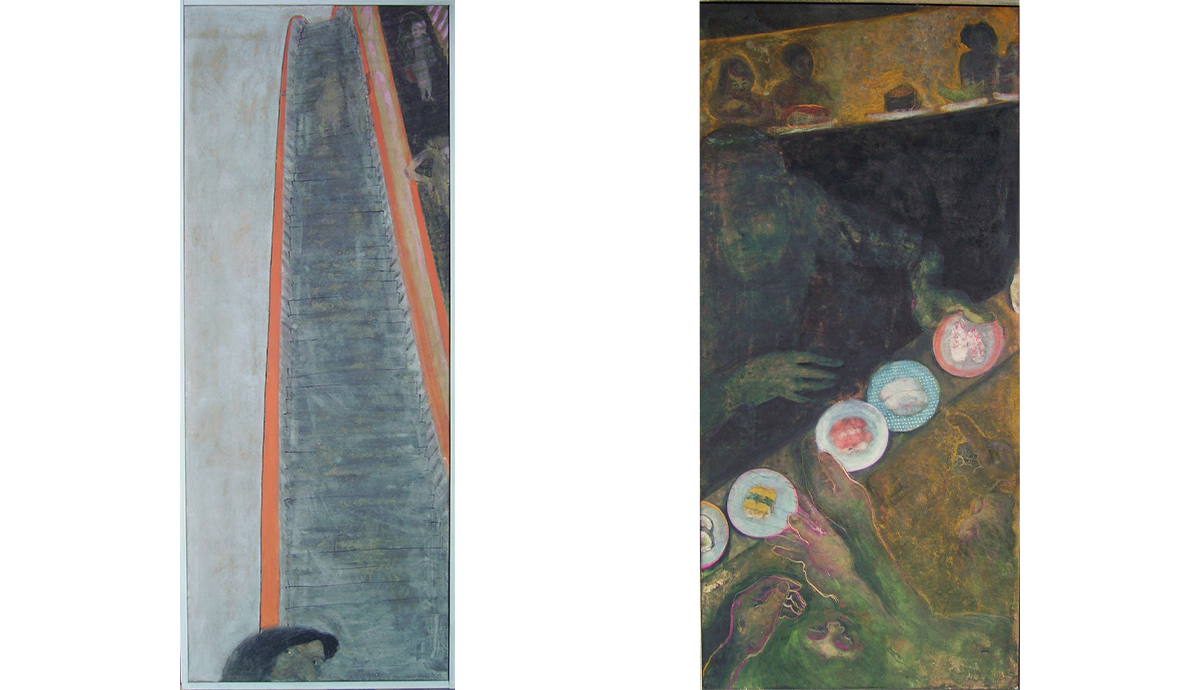

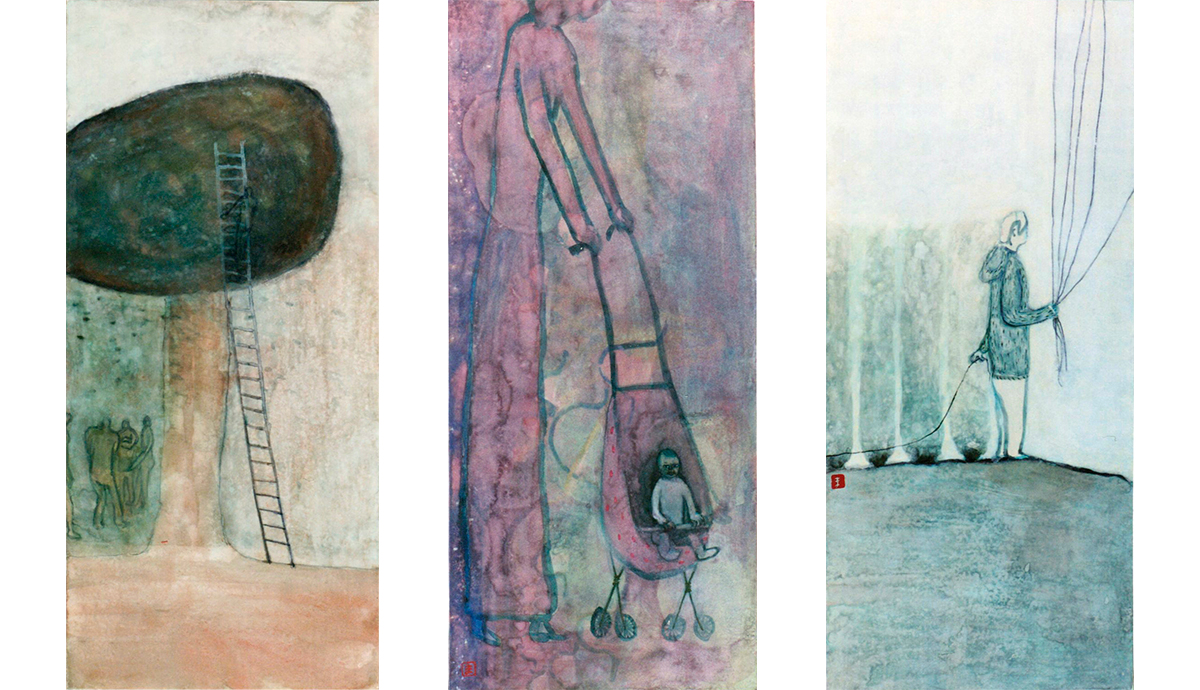

[写真1枚目〜2枚目]pixivに投稿し始めた2008年の作品。

[写真3枚目]人気オリジナルキャラクター”高木さん”。2015年のコミケで発表されたビジュアルは、タイポグラフィとの組み合わせも印象的。

[写真4枚目]背景の描き込みに惹き込まれる2015年の投稿作品。

「大学のときはまわりの目を気にして、自分がやりたいこと、好きなことを見失っていたようにも思います。当時はまだ”俺はオタクなんだ”って、胸を張って言えるような感じではなかったですし……。でも、ネットの世界なら、まわりの目を気にせずに実験的に利用できる。最初はお絵かき掲示板みたいなところでドット絵のキャラクターを描いてみたら『かわいい』と言ってもらえて。そこで多分、承認欲求が満たされる瞬間があったんでしょうね。当時はプロになるつもりはなかったんですけど、pixivができて、ランキングが上位になっていくのがうれしかったですね」

「成安造形大学で学べて良かったなと思うのは、デザインだったりアートだったり、たくさんの作品に触れることで『これはダサい』『これはいい』みたいに、振り分ける能力が身についたことです。今でこそオタク×デザインで新しい価値観が定着しましたが、当時はまだそういったことの創世記でハイセンスなものは少なかった。絵があまり上手くない中で出てこられたのは、おそらくそういった部分で差別化ができていたから注目されたのだろうと思います」

ネットを通じて、クリエイター同士の交流も生まれ、仕事の依頼も寄せられるようになったTNSKさん。ゲーム会社に就職した大学時代の友人と久しぶりに再会した夜、思わぬ展開が待っていました。

「友人が『pixivってサイトがあって、この人の絵が上手でさ』と話題に出した、その絵を描いている人と実は繋がりがあったんです。そのことをポロッと漏らしてしまい、そこから激詰めされて身バレしました(笑)」。

思いがけないところで繋がった「好きなこと」の連鎖。それはまた、TNSKさんの創作活動が広がり、後押しするきっかけにもなりました。

そんな中、雑誌での漫画連載の声がかかり、4コマ漫画『時ドキ荘!』(アスキー・メディアワークス)の連載がスタート。それまで漫画を描いたことがなかったTNSKさんでしたが、フルカラーで1週間に8本を制作する日々が始まりました。

「なにせ初めての経験だったので、やり方も、つくり方も手探りで挑んでいました。当時は本当にダメダメだったんですけど、途中でちょっと展開が生まれてきて、描きたいことが出てきたんですよね。後半は、体裁は4コマなんですけど、もうそれを飛び越えてストーリー漫画になっちゃってました(笑)」

「やりたいことは絶対に曲げないで」

背中を押した編集者の言葉

デビュー作の連載が終了する頃には、「物語をつくるのは楽しい。漫画を描くのは向いているかもしれない」と感じていたTNSKさん。続けざまに『ブラック★ロックシューター THE GAME』(KADOKAWA)、『カラスマ0条探題』(ワニブックス)、『あいどるスマッシュ!』(講談社)を手掛けた後、現在連載中の『good!アフタヌーン』(講談社)から声がかかります。

「4作目を手掛けた時点で、売上も伸びていなかったし、かなりストレスも溜まっていて、『次の作品でダメだったら漫画家を辞めよう』と思っていました」

TNSKさんが作品の題材に選んだのは、上方落語。

「バトルものやファンタジーを期待していたであろう担当編集者に提案したら『落語!? 正気か?』みたいなリアクションでした(笑)。でも、最後かもしれないし、やりたいことをやろうと思いました」

1話をしっかり描き込んで提案したところ、編集者のリアクションも上々。

「思い出深い話がひとつあって。講談社にご挨拶しに行ったとき、チーフの方に『我々も色々と口うるさく言うこともありますが、あなたのやりたいことは絶対に曲げないでください』と言われたんです。当時は、やりたいことがなかなか実現できないもどかしい環境で悩んでいたこともあって、その言葉が泣きそうになるくらい、すごく嬉しくて『この部署の力になりたい、恩返しをしよう』と。今もそう思いながら描いています」

コミックスの3巻が刊行された頃、『うちの師匠はしっぽがない』は「次にくるマンガ大賞2020」にノミネート。TNSKさんは自主的にこれまでの繋がりからクリエイターたちに声をかけ、プロモーションビデオを制作し、これが注目を集めます。

アニメ化、海外版も刊行され、「連載開始時は4巻くらいで終わると思っていた」というコミックスも現在(2023年8月)11巻まで発売中。「上方落語を『面白い!』と思った初期衝動が消えないうちに描かないとダメだなと思っています。今はやりたいことを100%やらせてもらえている状態で、世に出せている。つまり、誰かのせいにまったくできない状況になりました。誰にも明日のことはわからないですけど、必要とされているうちは漫画家を続けたいなと思っています」

失敗からしか学べない。

「恥ずかしい過去をたくさんつくってください」

大学時代、まわりの目を気にしすぎるあまり”本当に好きなこと”を誇れなかったTNSKさん。しかし、卒業後に自分のルーツに立ち戻り、コツコツと発表し続けた結果「やりたいことは絶対に曲げないでください」と背中を押してくれる人にも出会うことができました。そんな今、大学時代の自分にかける言葉を尋ねたところ、「そっと放置しておく」との答えが。

「絶対に『こうしたほうがいい』と言われたら、やらないんですよ。今もそうですけど義務感が嫌いな性格なので『やらなきゃいけない』と思うと、何もできなくなってしまう。学生時代の自分はカッコつけていましたし、実力もないのに口だけ達者でイヤな奴(笑)。これまでたくさん失敗してきましたが、僕の場合は失敗しないとわからなかった。若いうちにいっぱい失敗してほしいので『イキリ散らかしたそのまま行ってください。そして恥ずかしい過去をたくさんつくってください』と言いますね」

2023 06/20

.png)

.png)