INTERVIEW

考え続けて、描き続ける。

すべては”継続”から生まれた制作スタイル

画家であり、成安造形大学 共通教育センター・助教として、学生の指導にもあたる藤井俊治さん。

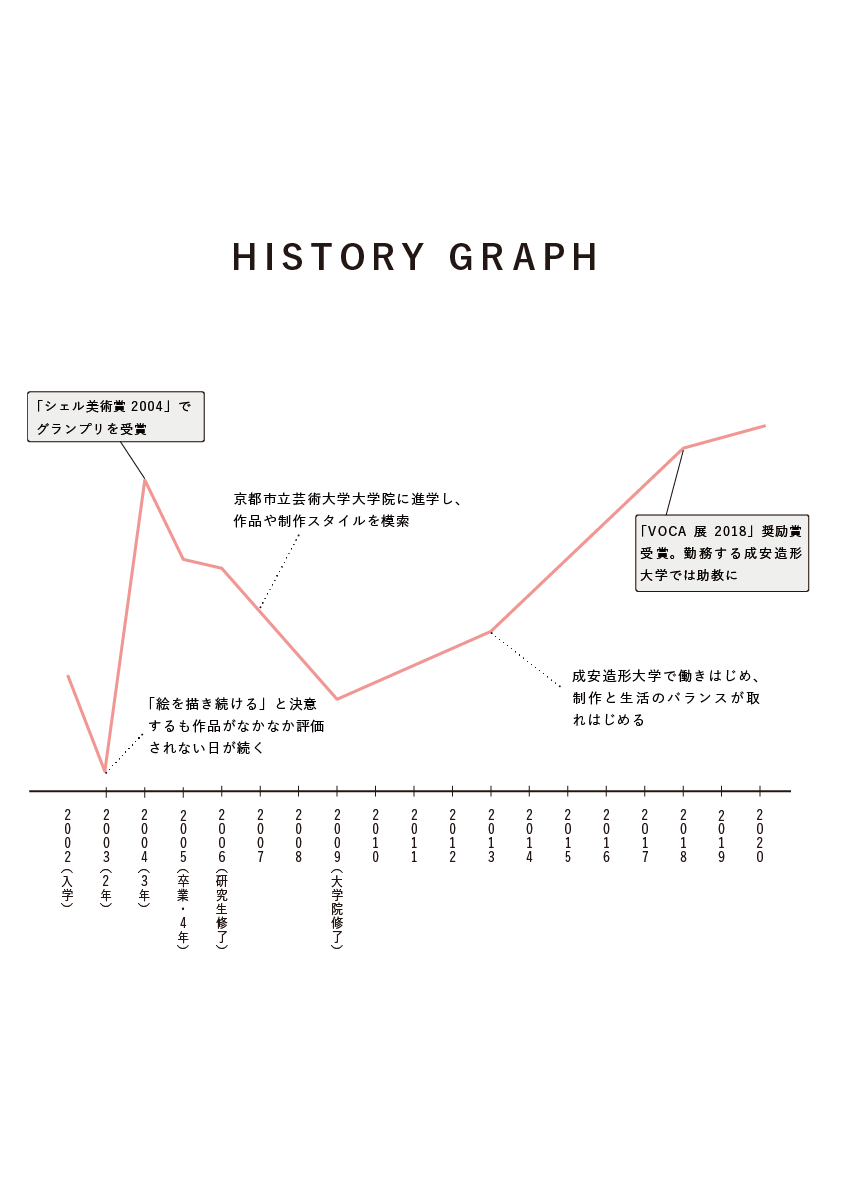

子どもの頃から絵を描く楽しさに目覚め、大学3年生で初めて応募した大きな美術賞でグランプリを受賞。2018年には「VOCA展2018」奨励賞受賞と、経歴を見ると順風満帆そのものに見える藤井さんですが、その背景には多くの時間と思考の蓄積がありました。

藤井俊治さん

画家

1983年滋賀県生まれ。2006年に洋画クラス卒業後、研究生を経て、2009年に京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程絵画専攻油画修了。大学3年生のときに「シェル美術賞2004」グランプリ受賞。2018年には「VOCA展2018」奨励賞受賞。

「描けない」から諦めるのではなく、

自分の弱点をオリジナリティに変える

2020年1月、東京・有楽町にて藤井さんの個展『半透明のドレープ translucent drape』が行われていました。この個展は、若手作家の登竜門ともいわれる「VOCA展2018」奨励賞受賞を機に開催されたもので、会場でもある第一生命本社ビルのロビーには、受賞作《快楽の薄膜》も展示されています。

藤井さんが「絵を描く楽しさ」に目覚めたのは、小学生のとき。

「当時流行していた漫画『ドラゴンボール』を真似て描いたら、みんなに”すごくいい!”って褒められたんですよね。いわゆる模写なんですけど。描く前に完成図があって、あとはひたすら手を動かしていく。これは今の制作スタイルにも似ているところがあります」

自分の描いた絵が他人に評価されることで、「絵を描く楽しさ」を知った藤井さん。小学6年生になると「絵画教室に行きたい」と親に頼み込み、近所の絵画教室に通い始めました。

「絵画教室の先生が”美術の高校があるんだよ”、”美術の大学もあって、卒業したら大学院もあるよ”と、道標になってくれました。その先生との出会いは大切だったと思います」

そして、美術科のある高校を卒業し、成安造形大学洋画クラスに入学。子どもの頃から描くことが好きだっただけに、順風満帆かと思いきや、ものをつくる人に囲まれるなかで、疑問や葛藤をずっと抱き続けてきたと言います。

「自分の絵は評価されないけど、人の絵は評価されるってこと、ありますよね。”自分がいい”と思ってやってきたことと、評価とのズレがあって、”この差はなんなんだろう?”という疑問を大学院修了するあたりまでずっと抱えていました」

「評価」は、他人から認められてはじめて成立します。自分にとっての「いい絵」と、まわりが思う「いい絵」が一致していないと感じた藤井さんは、「いい絵とは何か?」を追求していくことになります。例えば、絶景を前にしたときのように、美術の知識ゼロの人でも「美しい絵だな」と感じるためには、何をどう描けば良いのか? それは今でも、藤井さんが追求する制作テーマのひとつになっています。

「センスや才能がある人が、表現の道に進むと思われるかもしれないんですけど、実はそうではないと思うんです。評価されない、描けない、上手くないから諦めるのではなくて、それをどう受け止めていくか。自分では弱点だと思っていたことが、見方を変えるとオリジナリティに繋がったりするので。僕の場合は、”評価されない”ことから掘り下げて考え続けることで、自分の表現が少しづつ見えてきました」

“当たり前”に疑問を持つ。

大学2年生のターニングポイント

どこか晴れない、モヤモヤとした悩みを抱えながら大学生活を送っていた藤井さん。大学2年生のとき、大きな岐路に立たされます。

「父が他界し、金銭的な問題もあって大学に残って好きなことを選ぶのか、大学を離れて現実的なことを選ぶのかを迫られたとき、僕は好きなことを選んだんですね。母も賛同してくれたので、大学に残ることにしたんです。当時のことで、すごく記憶に残っていることがあって……。父の訃報を聞いて、電車で実家に向かっているときに、車内の様子が今までとは違う見え方をしていたんです。これまでとは全然違う世界がそこにあるような。そのあたりから、表層的なことではなく、状況や意味、時代によっても変わる見え方を考えるようになりました」

子どもの頃から大好きだった絵を、これからも描き続けていく――。そう決意し、能動的に制作するものの、制作した作品を学内で発表する「合評(講評会)」ではなかなか評価されないことが多かったと話す藤井さん。そんなとき、ふと学内に掲示されている公募展のポスターが目にとまりました。

「3年生の夏休みに、『シェル美術賞』のポスターを見て、応募作品の制作にとりかかりました。温度を視覚化するサーモカメラで撮られた画像をもとに描いたんですけど、余白の部分は何も塗っていないキャンバスのままなんです。これまでは絵画って”全面塗らないといけない”という、どこか”当たり前”に思っていたことがあったんですけど、それは実は誰かから言われたり、システム化されたものだと、気づきはじめて。先生や他人を意識しすぎていたところも少しあったのかもしれないなと、”自由に、自分の気持ち良いように描こう”と、そのときは制作していました」

「シェル美術賞」は、赤瀬川原平や高松次郎、篠原有司男など、現代美術を代表する作家たちが受賞・入選してきた公募展。大学3年生といえば、ようやく自分でテーマを見い出し、作品をつくりはじめる時期ですが、藤井さんは見事「シェル美術賞2004」でグランプリを受賞します。

「当時はまだ美術賞とか、よくわかっていなくて……。”こういう賞をいただきました”と、大学の先生方にに恐る恐る話した記憶があります。20歳くらいの頃でしたが、この作品が自分のなかで少し変化が起きたポイントなのかなと思います。賞をいただいて、いろんな方から”若いときに受賞したのだから、このままではなくもっと変わりなさい”と言われました。まだ作家として制作スタイルや方向性も定まっていない時期だったので、今となってはその言葉の意味も理解できるんですけど、そのときは”難しいことを言うなぁ……”と思っていました(笑)」

藤井さんは大学卒業後、1年間の研究生を経て、京都市立芸術大学の修士課程に進学。自分の制作スタイルを模索するため、さまざまな画材や技法を使って試行錯誤を続けました。

「大学院の間に、今でもお世話になっている大阪のギャラリーに作品を取り扱ってもらうようになったんですけど、”藤井さんは水彩はいいけど、油絵はあんまりやね”と言われていて(笑)。やっぱり自分が”心地良い”と思うことがちゃんと可視化していなくて、観る人と通じ合えてない感覚がありました。そこでひとつの挑戦として、水彩と油絵を併用するようになり、徐々に今の作品にも繋がるティアラや鏡など、俗に言うガーリーなものを描くスタイルになっていきました」

作品にも刺激を与える

制作と仕事の両立

大学院を修了した後、これまで学んできた絵の知識を活かした仕事はないかと探していたところ、母校である成安造形大学でアルバイトを募集していることを知った藤井さん。すぐさま手をあげて、洋画クラスのアルバイトとして働きはじめます。その後、助手を経て、現在は画家としての制作活動の一方、教員として大学生へ授業を行ったり、学外でも高校生や中学生に美術のことを知ってもらい、大学に興味を持ってもらうのが藤井さんの仕事です。

「小学校時代に通っていたアトリエの先生が『大学に残って絵に携わる仕事ができるなら、いいんじゃないか』と、後押ししてくれたことも大きいですね。僕は、小学校のときに出会ったその先生のことをずっとカッコイイなと思っていて、何かを導く立場の人に憧れがあったので」

現在では、鉛筆デッサンの授業も担当。導く立場となってあらためて得る気づきが、作品に反映されることもあるそう。

「自分で制作するのと、誰かに教えるのとでは全然違うんですよね。色々と調べるうちに、自分の作品にもそれが反映されたりする。自分が興味を持ってやらないと、教わる側も身にならない。つまらなそうに教えられても全然面白くないですよね。”こういうところが面白いよ”と、自分できちんと感じていないと伝わらないんですよ」

人それぞれの表現があるように、働き方も、制作のスタイルも「これが正解」というものはなく、「もっと柔軟でいい」と藤井さんは話します。

「大学で働くことが決まり、制作も続けるなかで、“生活”と“制作”を考えていくと、自分なりの作家像をつくればいいと思うようになりました。『こうじゃないどダメ』って誰が決めたん?って話じゃないですか。自分で決めていけばいい。大きなアトリエを持って、起きてから寝るまでストイックに絵と向き合う生活もいいかもしれないけど、僕の場合はそれだと続かない(笑)。ものづくりって、どこか自分を見つめる作業でもあるので、自分の限界を知ってしまったり、うまくできないこともあったり。そんな中で、自分を偽っても長続きしないんですよね」

時間を積み重ねることでしか

見えないものがある

藤井さんの制作ペースは、個展や展覧会の予定が決まっていなくても、常に制作を続けてひとつずつの作品と向き合うスタイル。

「今は世の中的にも、スピードを求めすぎているところがあって『誰よりも早くつくりたい、展示したい』という気持ちも理解できるけど、僕はそもそも“絵を描くことは時間がかかること”と思っているので、そんなに急がなくてもいいのかなと思っています。『1時間やってこれだけしか進まへん!』と憤っても、そのスピードは上げられませんから(笑)。僕の制作はピリオドではなくカンマ。ずっと続くものとして作品を出していくし、どこでやめるかは自分で決められます。だけど、ずっと物語を紡ぎ続けることが、絵画の良さでもあるのかなと。掘れば掘るほど、どんどん見えてくるものがあるし、変わっていけるし、進んでいけるし、勉強にもなります」

学生時代から現在まで、生活の中に“絵を描く時間”を積み重ねてきた藤井さん。画家として、また、導く立場となった今、まだ自分のスタイルが確立していなかった学生時代の自分にどんなアドバイスをするか尋ねてみると、なんとも藤井さんらしい答えが返ってきました。

「“いろいろやったほうがいい”って言いますね。いろんなことをやっていても、共通することがあったり、その中で見えてくるものがあるから、とりあえず続けて何かをやったほうがいい。僕は毎日同じことをするルーティンが好きなんですけど、ある行為が日々のなかで”当然のこと”になってくると、強くなってくる。1日のなかで“歯磨きをする”ことと同じように“絵を描く”ことがあるときに、別の何かが見えてくるような気がします」

2020 02/16